| 大地震後の建物継続使用を目指して | |

| この説明文は、建築構造の専門外の方々にご理解いただくため、出来るだけ専門用語を用いずに分かり易く表現しています。そのため厳密性に欠ける部分があることをご承知置きください。 この説明文における「大地震」とは、建物供用期間中に一度遭遇するかも知れない「震度6強から阪神淡路大震災時の震度7程度の地震」を意味します。「震度7」の表現は、震度6強を超える全ての地震を含んでおり、上限がありません。そのため、この説明文における「大地震」の強さの上限の目安として「阪神淡路大震災時の震度7程度」と表現しています。 |

|

| 建築基準法で大地震時に人命を守る。しかし建物の継続使用は可能か? | |

| 大地震時に、例えば柱が押しつぶされるような脆い破壊が生じ、上の階の梁や床が落ちて人命が失われる。このようなことを防止するための構造規定が建築基準法には含まれています。 しかし建築基準法に適合する建物でも、大地震後に建物に大きな変形や損傷が残り、建物を使用し続けることができない、あるいは 修復が困難で建て替えを余儀なくされる場合もあります。すなわち建築基準法の構造規定は、大地震時に人命を守るために建物の脆い破壊を防ぐ設計を求めていますが、建物を継続使用できる性能までは求めていません。 阪神淡路大震災や東日本大震災で、建築基準法に準拠するだけで具体的な性能を目指した設計が行われていなくても、被害が多かった建物や少なかった建物が混在しています。これは設計余裕の程度のばらつきや、地盤と建物の振動特性に起因する建物の揺れ方の違い、老朽化の度合い等に起因しており、被害が少なくて地震後に継続使用出来た建物は建築基準法で守られたのではなく、たまたまそうなったに過ぎません。 建築基準法はその第1条において、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて<以下略>」としており、日本国民が建物を作る際の最低限度の守るべき事項のみを定めています。 この事は建築主の皆様に十分周知されているとは言い難いのが実情です。むしろ「建築基準法に則って設計された建物なら、大地震時に命を守れるのは勿論のこと、建物を継続使用できるのは当然。」とお考えの方もおられるのではないでしょうか。 人命を守ることについては譲ることは出来ませんが、大地震後の建物継続使用を目指すことは任意であり、建築主の皆様に判断していただく必要があります。 その判断を受けて構造設計においては、単に建築基準法に適合させるだけでなく、大地震時の建物の横方向変形を十分小さくし、さらに地震後には過大な変形が残留することなくほぼ元の状態に戻る等の構造性能を積極的に作り込む設計努力が必要です。 |

|

| 大地震後の建物継続使用を目指したい!それは貴重な財産を守ること。 |

|

| 大地震後に建物を使い続けることができる、建物機能維持、または軽微な修復で建物の再使用が可能であると言うことは、建築物と言う貴重な財産が守られていることを意味します。 たとえ倒壊や崩壊を免れて人命が守られても、大きな変形が残留して建物が元の形に戻らなかったり、多くの亀裂が構造上重要な部分に生じて、その修復に高額な費用がかかる場合には、立て替えを余儀なくされるなど、財産が失われたことになります。 また企業の製造工場であれば、地震後に短い時間で生産活動を再開できるなら、BCP(事業継続計画)と呼ばれる「緊急事態への備え」の重要な一要因に対応できていることになります。高額な生産設備を備えた工場建屋、情報システムを担う事務所ビル、従業員の生活基盤である社宅や社員寮、これらの建物すべての安全性がBCP(事業継続計画)策定に大きく関わっています。 2016年4月の熊本地震では、震度7を観測する地震が2日間に2回発生し、一度目の地震で損傷を受けて弱くなった建物に二度目の大きな揺れが襲い倒壊した建物がありました。しかし建築基準法において、大地震は建物供用期間中に一度しか想定されていません。このような場合でも、大地震後に建物を継続使用できる性能を確保する事で、一度目の大地震後に建物が持つ耐震性能は地震前のそれより大きく低下せず、二度目の大地震による被害を大幅に低減することができます。 |

|

| 大地震後の継続使用が求められる官庁施設や学校建物の耐震設計はどうなっている? | |

| 国家機関の建築物(官庁施設)は、災害直後から様々な行政活動を行う必要があることから、建築基準法に定める大地震により生じる力を建物の重要度に応じて25%または50%割り増すとともに、変形が過大にならないよう制限した設計が行われています。 また災害時の避難所となる学校建物は、建築基準法に定める大地震により生じる力を17%~25%割り増して設計されています。 これらの割増率の大きさについての議論は別にして、大地震後に継続使用が可能でなければならない官庁施設や学校建物に対しては、建築基準法を上回るレベルの地震力で設計されています。 ただし、大地震時の振動現象によって生じる建物の振る舞い(柱や梁など個々の部材に生じる力・変形量・損傷の度合い、建物各階の水平変形量、制振ダンパーの効果など)を詳しく検討することまでは行われていません。すなわち、大地震後に建物がどのような状態になるかについては設計で確認されていません。 参考までに、民間の集合住宅、マンションの設計では、その多くが住宅性能表示制度における耐震等級1(建築基準法の耐震性能レベル)が採用されています。耐震等級2(建築基準法レベルの1.25倍)や耐震等級3(建築基準法レベルの1.5倍)は柱や梁が大きくなり、居室の有効スペースが狭くなることや、販売価格が割高になる等のためほとんど採用されていません。すなわち一部の免震構造マンションを除いて、大多数の集合住宅、マンションが建築基準法の耐震性能レベル ギリギリの設計となっています。 |

|

| 大地震後の建物継続使用を目指したい。しかもできるだけローコストで! | |

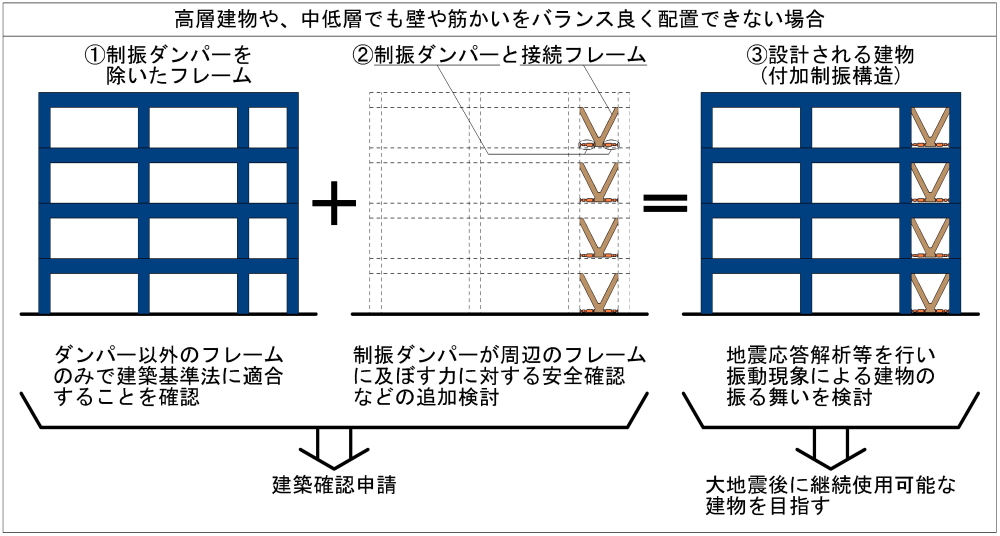

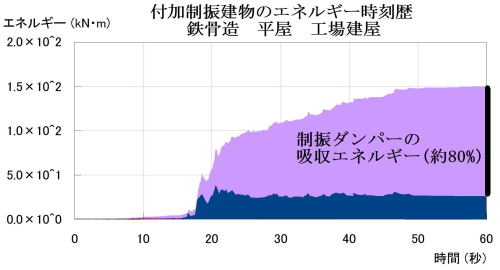

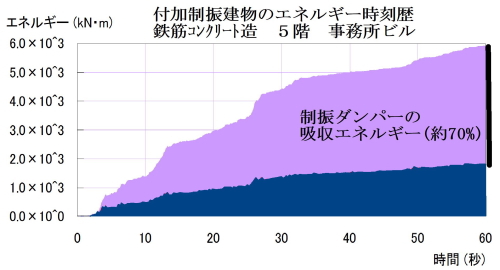

| 中低層の建物で壁や筋かいをバランス良く配置することが出来る場合は、比較的容易に大地震後の建物継続使用を可能にする事ができます。柱や梁のサイズをほとんど大きくすることなく壁や筋かいの配置と断面を調整することで建物の横方向変形を小さくすることが可能だからです。 しかし高層建物や、中低層でも壁や筋かいをバランス良く配置できない場合は、柱や梁のサイズがかなり大きくて違和感を持たざるを得ない状況となることが多く、コストアップも懸念されます。たとえば共同住宅の長辺方向、エレベーターホールや階段室等で構成されるコア部分が偏在する事務所ビル、工場建屋の短辺方向などがこれに該当します。 このような場合でもできるだけローコストで大地震後の建物継続使用を可能にするため、制振ダンパーを併用する付加制振構造を採用する事を提案します。  上図は付加制振構造を用いて大地震後の建物継続使用を目指す設計プロセスの説明図です。 実際に設計される建物は、図の③のように柱や梁で構成されるフレームに制振ダンパーと接続フレーム(柱や梁と制振ダンパーを接続する部材)が組み込まれたものです。その設計プロセスは図の①②③の3段階に分かれます。 ①で、制振ダンパー以外の部分について建築基準法に適合させる設計を行います。 ②で、制振ダンパーが周辺の柱や梁に及ぼす力に対する安全確認などの追加検討を行います。 ③で、地震応答解析等を行い、大地震時の振動現象によって生じる建物の振る舞い(柱や梁など個々の部材に生じる力・変形量・損傷の度合い、建物各階の水平変形量、制振ダンパーの効果など)を検討します。 制振ダンパーの性能に期待する部分は、建築基準法を満たす性能に付加されたものとして取り扱う設計手法の観点から、このような構造を「付加制振構造」と呼んでいます。制振ダンパーには、柱や梁に用いる鋼材より柔らかい鋼材を繰り返し変形させることによって地震エネルギーを吸収させる鋼材ダンパーや、シリンダー内の油が細い孔を通過することによって地震エネルギーが吸収されるオイルダンパーなどがあり、近年高性能で安価なものが種々開発され、普及しています。 この設計プロセスには次の3つの特徴があります。 1)通常の確認申請手続きのみで対応可能です。 制振ダンパー以外の部分について建築基準法に適合させる設計を行うため、制振ダンパーを用いても超高層建築のような大臣認定は不用です。 2)地震エネルギーの大部分を制振ダンパーに吸収させることにより、柱や梁が大きくなる事を防ぎ、ローコスト化を可能にします。 鉄骨造の場合は大地震時に建物に入る地震エネルギーの80%程度を、鉄筋コンクリート造の場合は70%程度を制振ダンパーに吸収させることが可能な場合があり、これにより柱や梁のサイズの増大を出来るだけ押さえた設計を行います。 下図は地震波が建物に到達してからの時間経過に伴って、地震のエネルギーが制振ダンパーとその他の部分でどの程度の比率で吸収されていくかを計算したものです。左側の図は鉄骨造平屋の工場建屋、右側の図は鉄筋コンクリート造5階建ての事務所ビルの例です。大部分の地震エネルギーが制振ダンパーに吸収されるため、柱や梁の負担が大幅に軽減されます。 |

|

|

|

| 3)単に設計用の地震力を割り増すだけの設計では、大地震後の建物がどのような状態になるかが不明です。そこで地震応答解析等によって大地震時の振動現象によって生じる建物の振る舞いを解析的に検討することにより、大地震後の建物の状態を把握し、その結果を用いて可能な限りローコストで目標とする耐震性能を確保する設計を行います。 | |

| |

|

|

|

|

| 大地震後の建物継続使用を目指すと、建築工事費はどれくらい高くなる? | |

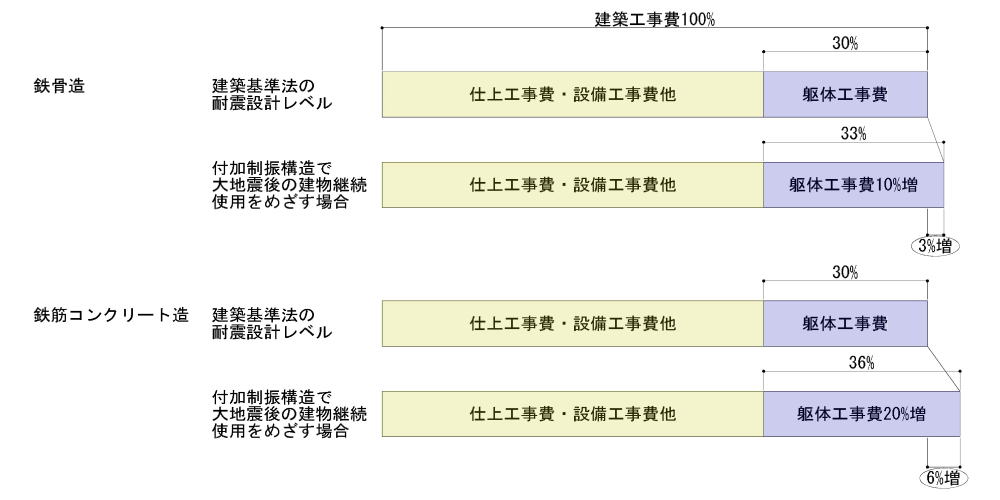

| ここでは付加制振構造を採用した場合について述べます。大地震後の建物継続使用を目指した設計を行うと、建築基準法ギリギリの 設計に比べて建築工事費がどれくらい高くなるかは、地盤の状況や建物の条件に大きく左右されます。以下の数値は、建物の建設位置によって大きな差が生じる基礎工事費を検討対象からはずし、中低層建物を対象として上部構造のみについて試算した一例とご理解ください。 鉄骨造の場合、地震エネルギーの80%程度を制振ダンパーに吸収させるため、柱や梁の断面の増加は僅かです。ただ、柱や梁を弾性状態に保つために部分的な断面増または補強を行います。また、制振ダンパーとその接続部材(制振ダンパーと柱梁をつなぐ部材)がコストアップの要因になります。比較的安価な鋼材ダンパーを用いることが想定されます。躯体コストが約 10%アップし、建築工事費のうち躯体コストが占める割合を 30% とすると、建築工事費の増加は約 3% となります。 鉄筋コンクリート造の場合、地震エネルギーの70%程度を制振ダンパーに吸収させるため、柱や梁の断面を少し大きくする必要があります。制振ダンパーとしては、小さい変形でもエネルギー吸収能力が期待できるオイルダンパー等の使用が想定されます。躯体コストが約 20% アップし、建築工事費のうち躯体コストが占める割合を 30% とすると、建築工事費の増加は約 6% となります。鉄筋コンクリート造では必要に応じて部分的に鉄骨を用いる場合があり、地震直後から建物の使用が可能となることを目標としますが、後にひび割れ補修は必要です。 中低層の建物で壁や筋かいをバランス良く配置することが出来る場合を除いて、付加制振構造を採用せずに部材断面の増大のみで対処しようとすればかなり大きな部材断面増とそれに伴う費用増となり、付加制振構造は十分にコストメリットがあります。  |

|

|

既存建物の制振補強 |

|

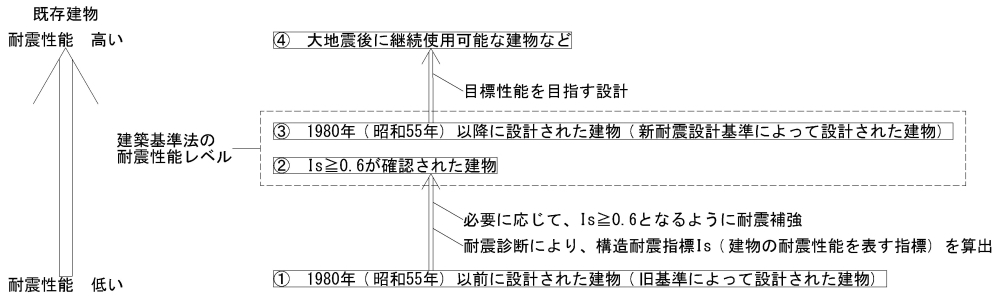

| 以上は新築の場合ですが、既存建物も大地震後の建物継続使用を目指したいとのご要望があります。 既存建物は、それが設計された時期によって耐震性能が大きく異なります。下図は、既存建物を設計時期等により①~④に分類して、耐震性能が低いものから高いものまで下から上へ順に並べたものです。1980年(昭和55年)に建築基準法が大幅に改訂され、それ以後のものを「新耐震設計基準」と呼んで「旧基準」と区別しています。 下図の①は旧基準で設計された建物です。耐震診断を実施し、建物の耐震性能を表す指標として報告される「構造耐震指標 Is 」が0.6であれば、その建物は建築基準法の耐震規定(新耐震設計基準)と概ね同等の耐震性能を持っている事になります(下図の②)。Is<0.6の建物はIs≧0.6となるように耐震補強を行えばそれと同等になります。 下図の③は、新耐震設計基準によって設計された建物です。②と③が、現行の建築基準法が求める耐震性能のレベルで、我々が今話題にしている性能は下図の④です。 従って Is が 0.6 を上回ることだけを目標として耐震補強された建物②は、大地震後に建物を継続使用できるかどうかは検討されていません。 Isが0.6をギリギリ上回るように耐震補強を行って、BCP(事業継続計画)に対応していると考えるのは誤りです。大地震後の建物継続使用を目指すなら、その性能を作り込むための具体的な検討(性能設計)が必要です。 新築の場合と同様に、中低層の建物で壁や筋かいをバランス良く配置することが出来る場合は、制振ダンパーに頼らず壁や筋かいで補強する事が出来ます。しかし高層建物の場合や、中低層でも壁や筋かいをバランス良く配置できない場合は、制振補強が有効な場合があります。 既存建物の①や②を補強して④の状態を目指す場合; 一部の弱い部材が耐震性能の足を引っ張る場合がしばしばあります。このような部材をどれだけ補強出来るかが結果を大きく左右します。補強が困難な基礎や杭がどれくらいの安全率で設計されているかも重要です。また多くの場合、居ながら施工(建物を使い続けながら行う補強工事)を行う必要があり、弱い部材全てを補強することは非常に困難です。そのため、大地震後に必要となる補修コストは、新築の場合より多くなることは否めません。しかし基礎や杭が上部構造よりも先に損傷することがない場合には、制振ダンパーを用いた補強を主として建物外部に施す事と、居ながら施工が可能な範囲で弱い部材を補強することを併用して、大地震後の建物継続使用が可能になる場合もありますが、目標レベルをそれより下げざるを得ないことも多くなります。 既存建物の③を補強して④の状態を目指す場合; 1980年から現在まで、「新耐震設計基準」と呼ばれる設計方法の根幹部分は変わっていませんが、この間に複数の大地震を経験し、その教訓を生かして設計方法について多くの改良が行われています。既存建物③はその設計時期にもよりますが、これらの改良点が考慮されていないため、これから新しく設計する建物より耐震性が劣る場合があります。このことを考慮して検討する必要がありますが、既存建物①や②よりは条件が良いため、大地震後の建物継続使用が可能となるよう補強できる可能性があります。  |

|

| 大地震後の建物継続使用に関わる、構造耐力上主要な部分以外の要因 | |

| 天井や外壁の脱落防止、家具の転倒防止、設備器機の機能維持などは、構造耐力上主要な部分以外で、大地震後の建物継続使用に関係する重要な要因です。 天井については、「脱落によって重大な危険を生ずるおそれがある天井」に対して、建築基準法に基づいて「建築物における天井脱落対策に係る技術基準」が規定されていますが、これは震度5弱程度の「中地震時において天井の損傷を防止することにより、中地震を超える一定の地震時においても天井の脱落の低減を図る事を目標」としています。従って大地震時の天井脱落防止まで十分に考慮出来ている訳ではありません。天井材として脆い材料を避ける等の配慮も必要です。 また建物外部の要因として、エネルギー・水の供給、近隣建物の被害の影響、地震後の火災、道路状況等が挙げられます。大地震後の建物継続使用を目指すためには、これらの障害にいかに対応するかについても考えておく必要があります。 |

|

| まとめ | |

| 大地震後の建物継続使用を目指した設計を行うか、あるいは人命さえ守れるなら建物については最悪の場合建て替えしても良いとするかは、建築主の皆様が建築基準法の目指すところを理解して選択判断されるべき事項であること、可能な限りローコストで大地震後の建物継続使用を可能にするために付加制振構造も有効な一つの選択肢となることを述べました。 大地震後の建物継続使用が可能になることを示す直接的な工学的指標はないため、柱や梁の応力・変形・損傷の度合い・各階の水平変位・制振ダンパーの効果・鉄筋コンクリート造の場合はひび割れの程度など、種々の因子とその許容限界値を設定し、各因子の値が限界値以下となることを数値解析によって間接的に確認します。この分野では現在多くの研究が行われており、構造設計実務に取り入れることが可能な内容や、未だ研究段階の内容が混在しているのが実状です。前者については設計に取り入れ、後者については既存の設計手法で安全率を確保する事等で対応しています。 また地震応答解析等において用いる設計用模擬地震動は、建物の位置において将来起こりうる地震波を特定したものではなく、これまで観測された多くの地震波の諸特性を考慮して作成された模擬波です。さらにこれまでに人類が遭遇したことのない規模や特性の地震が起こる可能性も否定できません。 そのため大地震後の建物継続使用を保証することまでは出来ませんが、構造性能の目標レベルを上げる事によって建物が継続使用出来なくなるリスクを大きく低減できると言えます。 当事務所は、建築主の皆様の構造性能の目標レベルに関する意思決定に基づいて、建物の構造性能を積極的に作り込む設計を行う用意があります。 |

|